Мною было написано немало слов в защиту энергоэффективности, которую часто называют «пятым видом топлива» — на сегодняшний день все разработки в области снижения энергопотребления микросхем, а также новые разработки, в том числе и процессоров, работающих на минимальном напряжении, являются чуть ли не самыми приоритетными в компании Intel. Мы уже знаем, что невозможно бесконечно наращивать мощность путем увеличения количества транзисторов на кремниевой подложке, а так же и то, что мультипоточность имеет свой, теоретический, потолок. В любом случае пиковая производительность в настоящий момент критична разве что строителям суперкомпьютеров — обычному пользователю уже давно хватает тех частот, которые в изобилии предоставляются вендорами.

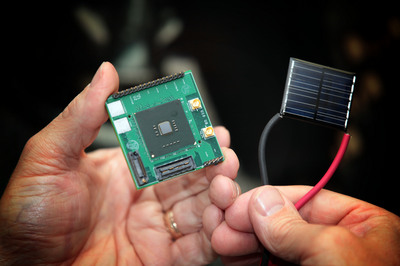

Мною было написано немало слов в защиту энергоэффективности, которую часто называют «пятым видом топлива» — на сегодняшний день все разработки в области снижения энергопотребления микросхем, а также новые разработки, в том числе и процессоров, работающих на минимальном напряжении, являются чуть ли не самыми приоритетными в компании Intel. Мы уже знаем, что невозможно бесконечно наращивать мощность путем увеличения количества транзисторов на кремниевой подложке, а так же и то, что мультипоточность имеет свой, теоретический, потолок. В любом случае пиковая производительность в настоящий момент критична разве что строителям суперкомпьютеров — обычному пользователю уже давно хватает тех частот, которые в изобилии предоставляются вендорами.По этой причине, снижение потребности в высоком напряжении — перспективная область, которая уже в обозримом будущем позволит мобильным устройствам, ноутбукам, да и настольным или серверным решениям, значительно снизить энергопотребление, а значит и счет за электричество. Более того — уже сегодня исследователи Intel показывают готовые продукты, для работы которых требуется солнечная батарея размером с почтовую марку.

С этого и начнем.

IDF 2011 может быть и не принес никакой революции в области процессоростроения, но однозначно раскрыл глаза широкой публики на повсеместное использование процессоров низкого напряжения. В доказательство тому — эффект, который произвела презентация экспериментального чипа с использованием т.н. NTV (near-threshold voltage, околопороговое напряжение). Этому процессору, с кодовым именем «Claremont» для начала вычислений требуется минимальная энергия (пороговое значение включения полупроводника), а фактически его питание может осуществляться крайне компактным и экономичным источником энергии: от солнечной батареи – что и было продемонстрировано, до, теоретически, картошки или лимона.

На демонстрации процессор показывал работу персонального компьютера на базе ОС Linux и питался крохотной солнечной батареей. Кроме этого, еще одна новинка — т.н. Hybrid Memory Cube (экспериментальная память DRAM, построенная по трехмерному принципу) работала вкупе с процессором Claremont, демонстрируя не только низкое энергопотребление, но и возможность выхода на среднюю или высокую производительность в случае необходимости. Благо — потенциал у обеих систем действительно высок.

Спикер Intel Конни Браун сказал в интервью, что «солнечная ячейка столь малого размера использовалось специально для того, чтобы показать, насколько низкого напряжения достаточно для работы этой системы». И хотя Claremont является лишь экспериментальной моделью — этот опыт будет отражен в работе будущих процессоров, которые планируются с сохранением традиции снижения энергозависимости.

Для того чтобы добиться такого результата у специалистов Intel ушло несколько лет, поэтому по сути, архитектура Claremont достаточно проста и напоминает скорее чипы Pentium, нежели новейшие поколения процессоров. Но технология перехода на сверхнизкое напряжение тогда, когда загрузка процессора минимальна, будет использоваться в будущих поколениях процессоров Intel. Claremont показал, что может работать при потреблении менее 10 милливатт, при необходимости ускоряясь в 10 раз с ростом энергопотребления.

То есть, это даже не совсем «работа». Вместо того, чтобы полностью отключится, процессор позволяет устройству войти в сверхэкономичный режим, что продлит автономную работу будущих устройств с расширенным временем работы без подзарядки — такими планируется сделать и ультрабуки, которые позволят в фоновом режиме (с закрытой крышкой) работать до 10 дней, получая почту, новости из интернета и различные обновления. Эта же технология используется Intel и для создания архитектур «нулевого энергопотребления» — вполне возможно, что наши девайсы через 5 лет вообще не придется подключать к электрической сети, а заряжаться они будут за счет вибрации или движения и, в конце концов, солнечной энергии.

Результат применения новых подходов в прототипе Claremont в сухих цифрах таков — он потребляет в 5-10 раз (в зависимости от загруженности/задачи) меньше энергии, чем самые современные процессоры.

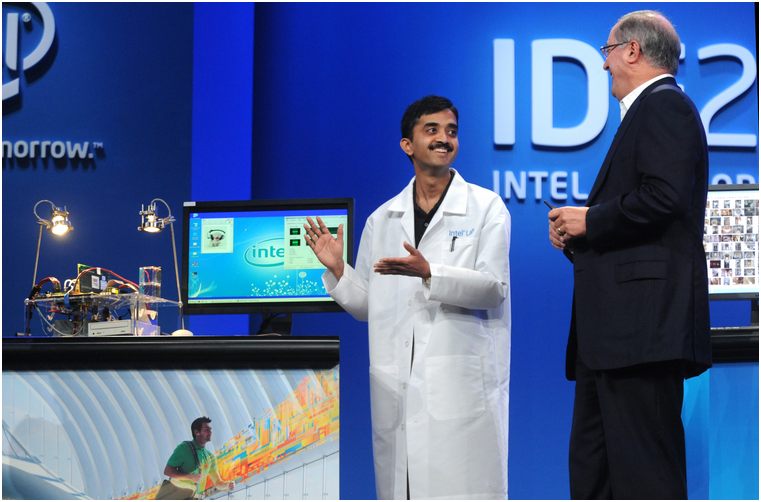

Шрирам Вангал (на фотографии вверху) говорит о том, что «большинство цифровых устройств сегодня оперируют номинальным напряжением в 1 вольт. NTV работает на уровне от 400 до 500 милливольт». Но постоянно поддерживать работу устройства в таких условиях сложно — разница между 0 и 1 становится все более размытой, в смысле наличия и/или отсутствия электрического сигнала.

Как я уже отметил — это прогресс не только в области потребительской техники будущего, но и высокопроизводительных систем. Целью компании является снизить энергопотребление процессоров в 300 раз за 10 лет. Это очень амбициозная цель, в больших масштабах — сегодня для того, чтобы получить 100 гигафлоп производительности, на выходе необходимо затратить около 200 ватт энергии, Intel же надеется со временем снизить это число как минимум до 2 ватт.

Второй, пожалуй, даже более интересной в некотором смысле новинкой, стал Hybrid Memory Cube — блок ОЗУ, выполненный по новой технологии с использованием микропроцессора, контролирующего работу всей микросхемы памяти.

Второй, пожалуй, даже более интересной в некотором смысле новинкой, стал Hybrid Memory Cube — блок ОЗУ, выполненный по новой технологии с использованием микропроцессора, контролирующего работу всей микросхемы памяти. Собственно, с производством оперативной памяти было связано просто ограничение — даже с выходом DDR-3 компаниям не удалось добиться серьезного повышения производительности путем улучшения технологического процесса ее производства. Поэтому Intel решила пойти уже проторенным путем и создала модуль памяти, изготовленный по 3D технологии — так же, как и будущие процессоры Ivy Bridge. Это позволило увеличить плотность размещения транзисторов, снизить его энергопотребление, а также увеличить скорость шины, на логическом уровне.

Результатом сотрудничества с компанией Micron Technology стало появление абсолютно нового форм-фактора памяти — гибридного куба, который стал быстрейшим в мире DRAM-устройством со скоростью передачи данных на уровне 1 терабита в секунду. К тому же, это самый энергоэффективный модуль DRAM в мире, который потребляет намного меньше энергии, в сравнении с самыми популярными и производительными моделями памяти. В итоге, Hybrid Memory Cube почти в десять раз быстрее и в 7 раз экономичнее самого продвинутого модуля DDR3 на рынке.

Результатом сотрудничества с компанией Micron Technology стало появление абсолютно нового форм-фактора памяти — гибридного куба, который стал быстрейшим в мире DRAM-устройством со скоростью передачи данных на уровне 1 терабита в секунду. К тому же, это самый энергоэффективный модуль DRAM в мире, который потребляет намного меньше энергии, в сравнении с самыми популярными и производительными моделями памяти. В итоге, Hybrid Memory Cube почти в десять раз быстрее и в 7 раз экономичнее самого продвинутого модуля DDR3 на рынке.Пока непонятно, найдет ли новое решение отражение в системах среднего уровня (типа домашних компьютеров) в ближайшее время, однако многие производители серверов уже высказали свое желание применить эту разработку. Вполне возможно, что HMC станет серьезным шагом в построении дата-центров и суперкомпьютеров будущего, мощных настолько же, насколько и экономичных. Архитекторы подобных систем уже не будут ограничены производительностью памяти, а значит смогут наращивать масштабируемость всех систем без серьезного удара по карману вследствие прожорливости микросхем.