Ещё во время Второй мировой войны Военно-морские силы США сделали предложение Массачусетскому технологическому университету о возможности создания симулятора полётов для тренировки экипажей бомбардировщиков. После успеха ЭНИАКА в 1945 году было решено использовать для этих целей компьютер и оставить безуспешные попытки создания аналогового вычислителя.

Проект заметно затянулся, и был закончен уже после окончания Второй мировой войны. Оставалось неясным, что делать с созданным компьютером Whirlwind — военные утратили к затее интерес. Он, тем не менее, представлял историческую важность — именно Whirlwind и нереализованный проект Whirlwind II стали основой предложения Джея Форрестера по созданию системы противоздушной обороны.

Течение событий ускорил факт появления у СССР атомного оружия и откровенно натянутые отношения двух государств. Уже в декабре 1949 года комитет по воздушной обороне, возглавляемый Джеорджем Вэлли, рекомендует компьютеризированные вычисления для радарных станций. Вэлли и Форрестер фактически заложили основы будущей системы Сейдж (SAGE), разработка которой стоила около 10 млрд. долларов 1954 года и включала создание 24 командных центров, оборудованных в том числе компьютером AN/FSQ-7, рекорд размеров которого так никогда и не был побит.

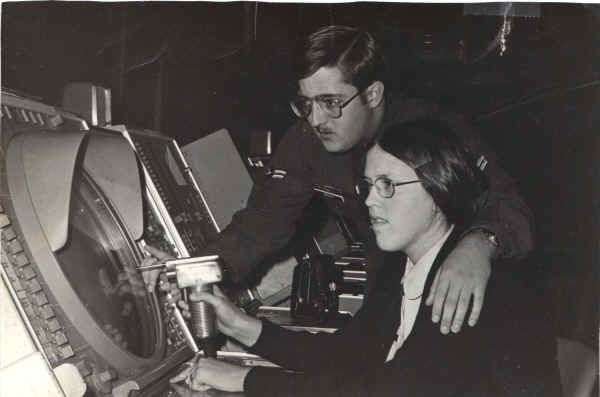

Компьютеры являлись ключевым компонентом системы. Легко увидеть в сотнях панелей Q7 с их переключателями, кнопками и мигающими лампочками рай для визуального оформления кинофильма. И именно поэтому Q7 является самым снимаемым компьютером в истории. Различные его части и сегодня появляются в кадре, несмотря на то, что он был создан на заре компьютерной эпохи и после 1983 года уже не использовался.

В сентябре 1953 года на основе нереализованных планов Whirlwind II с IBM был заключен контракт на поставку двух прототипов. 28 октября того же года совет ВВС рекомендует выделить средства из бюджета 1955-ого года для финансирования автоматической системы «Линькольн» (в 1954 году переименованной в SAGE). В 1955 году был закончен экспериментальный подсектор SAGE в Лексингтоне, а к октябрю в здании F появился прототип AN/FSQ-7 под названием XD-1, изначально работавший без дисплеев.

Сотрудники ВВС проходили тренировку в Кингстоне (штат Нью-Йорк) в 1955 году. К 1959 году было проведено уже 2 тысячи симулированных перехватов, а первый настоящий состоялся в августе 1958 года. Проводились масштабные тесты математической модели алгоритма ATABE (Automatic Target and Battery Evaluation) с использованием реальных показаний военных радаров, которые засекали учебные нарушения секторов обороны (в частности, военные учения Skyshield).

Каждый из 24 монстров имел внутри себя 49 тыс. вакуумных ламп (вместе с внешними системами каждый пункт содержал порядка 60 тыс. ламп), весил 250 тонн, занимал 2 тыс. квадратных метров (три этажа укрепленных зданий SAGE, расположенных в различных точках США и Канады) и потреблял в пике 3 мегаватта электроэнергии, зато производительность была высока для того времени — 75 тыс. операций в секунду, что позволяло отслеживать положение до 300 воздушных целей. К компьютеру можно было подключить 100 консолей операторов, представлявших из себя монитор со световым пистолетом для выделения целей, прикуриватель и пепельницу.

Для обеспечения надежности функционирования Q7 системы ОЗУ, контроля инструкций, сопровождения, арифметический модуль, контроль ввода-вывода и программные элементы дублировались. Таким образом каждый из Q7 представлял из себя объединение двух независимых компьютеров, называемых латинскими буквами A и B. Они функционировали не одновременно: A выполнял работу, в то время как B находился в режиме ожидания и мог обслуживаться, затем они менялись ролями. В среднем каждый из компьютеров потреблял 1 мегаватт электроэнергии.

Компьютер оснащался карточным перфоратором IBM 723, устройством чтения перфокарт IBM 713, магнитными барабанами IBM 728, устройствами обмена с другими компьютерами системы SAGE, а также системой светового отображения и предупреждения, которая представляла из себя несколько десятков консолей в различных комнатах.

С помощью Q7 можно было напрямую запустить ракеты из комплекса «Бомарк», а алгоритмы компьютера автоматически управляли взлётом, полётом и началом сверхзвукового прыжка на цель. Позже была реализована система настройки автопилотов пилотируемых истребителей на наведение на цель посредством подсистемы связи земля-воздух.

Q7 обладал Памятью на магнитных сердечниках 1 (Magnetic Core Memory No. 1) — сеткой 256×256 33-битных слов (всего 65.536 машинных слова, приведена на фотографии слева) — и вторым модулем поменьше — 64×64, 4096 33-битных слова. Цикл памяти составлял 3.25 микросекунд. Его младший собрат FSQ-8, которым комплектовались контрольные центры системы SAGE, обладал двумя модулями размера 4096 машинных слов. Причиной наличия двух модулей была необходимость запуска диагностического режима посредством одного из модулей памяти. Один из битов 33-битного машинного слова являлся битом четности.

Q7 обладал Памятью на магнитных сердечниках 1 (Magnetic Core Memory No. 1) — сеткой 256×256 33-битных слов (всего 65.536 машинных слова, приведена на фотографии слева) — и вторым модулем поменьше — 64×64, 4096 33-битных слова. Цикл памяти составлял 3.25 микросекунд. Его младший собрат FSQ-8, которым комплектовались контрольные центры системы SAGE, обладал двумя модулями размера 4096 машинных слов. Причиной наличия двух модулей была необходимость запуска диагностического режима посредством одного из модулей памяти. Один из битов 33-битного машинного слова являлся битом четности.Для хранения данных каждое из машинных слов делилось на две половины, в каждой из них хранилось 15-битное число и бит знака. Арифметические операции проводились на обеих половинах одновременно. Числа представлялись как дроби от −1 до 1, чтобы избегать переполнения при умножении. Установление пределов вычислений ложилось на плечи программиста.

Инструкции использовали первую половину машинного слова и бит знака второй половины для формирования адресов, что давало возможность использовать 17-битную адресацию памяти. Остаток второй половины заключал в себе инструкцию. Первые три бита второй половины после бита знака определяли индексный регистр, последующие — класс инструкции, её разновидность и вспомогательную информацию. Адреса записывались в восьмеричном виде, где два бита формировали префикс.

Также машины имели по 12 магнитных барабанов: 6 для системы дисплеев, 6 для самого компьютера. Каждый из барабанов обладал 33 головками и несколькими запасными, что позволяло быстро читать 33-битное слово.

Полностью система SAGE была развернута в 1963 году. По иронии судьбы сеть ламповых компьютеров не только успела технически устареть к этому моменту, но и был утерян смысл такой системы в связи с появлением межконтинентальных баллистических ракет и явной угрозы реальности их работы в виде «Спутника-1» (так называемый «спутниковый кризис»), а также фанатичной верой в среде высшего советского руководства в универсальность баллистических ракет в ущерб пилотируемым бомбардировщикам.

При всей технической красоте компьютеры обладали целым семейством недостатков: это были и короткая жизнь вакуумных ламп, что требовало системы автоматической диагностики, и огромное потребление электроэнергии. Однажды при испытаниях в Ньюбурге (штат Нью-Йорк) компьютер был подключен не к той фазе, что привело к выходу из строя линейных выключателей до самой Пенсильвании. Каждая из машин требовала штат из приблизительно 60 человек, разделенных на три группы: собственно компьютер, ввод-вывод и дисплеи. Также, в 1964 году во время теста была обнаружена ошибка в обработке траекторий полётов: при совпадении нескольких технических условий они часто отбрасывались.

В конечном итоге SAGE, на который было потрачено средств больше, чем на весь Манхэттенский проект, был свернут. Компьютеры AN/FSQ-7 постепенно были заменены системой BUIC (Backup Interceptor Control System), однако, два Q7 обслуживались до 1983 года.

Технологии, появившееся в AN/FSQ-7, использовались в созданной IBM в 1964 году системе бронирования билетов Sabre. Q7 подтолкнул мир к созданию множества технологий и явился первой распределенной сетью вычислительных машин, использовавших телефонную линию для связи, что явилось прототипом современных модемов. В Q7 использовались новые для того времени память на магнитных сердечниках, интерактивные графические дисплеи, сетевые базы данных, многозадачные системы, структурированные программные модули и модульные компьютеры. Благодаря проекту SAGE появились профессия инженера разработки программного обеспечения и световой пистолет, изобретенный Робертом Эвереттом.

Безусловно, AN/FSQ-7 оставил огромный след в информатике, но куда интересней то, что стало с компьютером после его смерти. Удивительно, но несмотря на то, что машина разрабатывалась в 50-х годах прошлого века, её фрагменты до сих пор используются для создания атмосферы футуристичного суперкомпьютера или хотя бы для создания эффекта оборудования более поздней эпохи, чем та, в которую попал Q7.

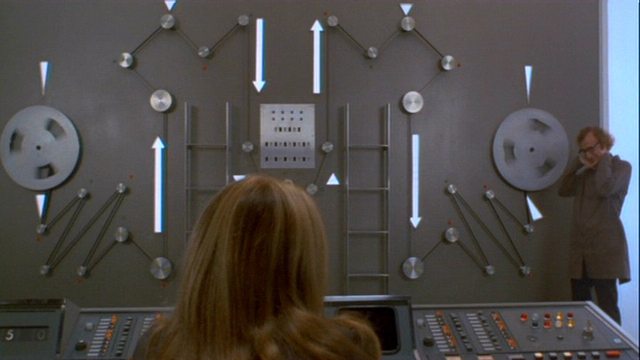

К примеру, панели лампового компьютера используются для создания эффекта XXII века. В комедии «Спящий» (Sleeper) 1973-ого года, где Майлз Монро (роль исполняет Вуди Аллен) засыпает в криогенной камере на 200 лет и оказывается в 2173 году, используется довольно много оборудования от Q7: это и панели командного пункта, и секция индикаторов консоли обслуживания дуплексной связи.

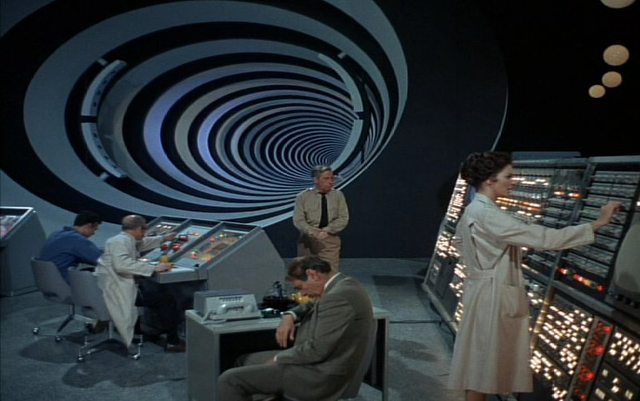

Майк Лёвен, служивший в ВВС США в 1982-86 гг. и одним из последних заставший последний работающий экземпляр AN/FSQ-7, впервые заметил знакомые панели в сериале эры середины 60-ых The Time Tunnel и заинтересовался тем, в каких ещё фильмах сыграл этот ламповый монстр. Во «Временном туннеле» Q7 исполняет роль секретного государственного проекта машины времени, строящейся под пустыней Аризоны.

Появление компьютера AN/FSQ-7 было бы более всего логично в фильме «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» — тогда бы он выполнял свою прямую функцию воздушной обороны, но в комедии Стэнли Кубрика используется старый IBM 7090/94.

Одним из наиболее популярных произведений, в которых появился Q7, является «День независимости» (Independence Day) 1996 года. Хотя последний компьютер серии был остановлен за 13 лет до этого, в фильме он играет роль современного командного центра.

Фильм 1983 года «Военные игры» (WarGames) полон множества мигающих панелей, экранов (чего только стоит главный герой — оборонный компьютер WOPR), но Q7 не имеет с ними ничего общего, он появляется в виде панелей контроля главного магнитного барабана и индикаторов схем лишь в архивном видеоролике с профессором Фалкеном.

AN/FSQ-7 — и поныне частый гость экрана, к примеру, он был замечен в сериале Lost («Остаться в живых»). Он предстаёт целой группой (слева направо) панелей питания, ручной проверки барабанов и радарных панелей.

Как же оборудование от засекреченного оборонного компьютера так быстро попало в кадр массового кино? Наиболее известны две фирмы, обладавших панелями и частями списанных Q7: Vectrex Corporation и Woody's Electrical Props. Первая компания из Санта-Моники давала части компьютера напрокат для, к примеру, «Звёздного крейсера „Галактика“» (Battlestar Galactica), но в 80-ых они вышли из бизнеса и продали оставшееся оборудование. Некоторые из панелей были приобретены частными лицами.

«Электрический реквизит Вуди» предоставлял части Q7 для фильмов об Остине Паурсе, WarGames (Военные игры), Apollo 13 (Аполлон-13) и сериала Lost (Остаться в живых). В начале 60-ых «Двадцатый век Фокс» приобрела списанный AN/FSQ-7, панели которого позже были выкуплены работавшим там специалистом по реквизиту Вуди. С того времени часть ламп в панелях была заменена, и Майк Лёвен приводит фотографии реквизита Вуди.

По материалам отчёта Introduction to AN/FSQ-7 Combat Direction Central and AN/FSQ-8 Combat Control Central, IBM-SAGE-Computer, plyojump.com, воспоминаниям Пита Каркулиаса, техника Q-7 в 1967—69 годах, Wired.com, списка Майка Лёвена появлений компьютера IBM AN/FSQ-7 в медиа и списка сайта Starring the Computer появлений компьютера IBM AN/FSQ-7 в медиа.