Comments 76

Спасибо, отличная статья! Но, как всегда, не могу не побухтеть. :)

Фотоэлементы, фотодиоды и фоторезисторы слишком малочувствительны для этого

Все зависит исключительно от мощности излучения. Основа любого промышленного или медицинского сцинтилляционного рентгеновского детектора изображения — массив кремниевых pin-фотодиодов. Но там конечно не единичные фотоны ))

Как ваша схема «переваривает» импульсы от космического излучения? Помню для чувствительных усилителей это было довольно трудной задачей. Приходилось ставить отдельный компаратор и глушить интеграторы на время высвечивания.

Тут сама природа детектора смягчает проблему. ФЭУ легко может с космической частицы выдать импульс в сотню вольт. Кремниевый ФЭУ на это не способен. Кроме того, он вообще лоялен к засветкам. Если его под напряжением вынести на солнышко, он не сгорит, как ФЭУ, он просто в насыщение уйдет.

Из-за малых размеров детектора космические события в нем довольно редки, а время восстановления после них не так велико — несколько десятков мкс.

Верхний предел измерения этого прибора — 20 мР/ч, его назначение — не прибор судного дня, а поиск слабых источников излучения на уровне естественного фона. МК поплохеет при сильно больших дозах. Кстати, из современных радиометров и дозиметров чуть более чем все — на микроконтроллерах.

Если электронике станет плохо от радиации, человеку уже будет все равно...

В первую очередь это — очень низкая эффективность регистрации гамма-квантов и полное отсутствие информации об их энергии. Счетчик Гейгера фиксирует лишь один гамма-квант из нескольких сотен, тогда как сцинтилляционный детектор на низких энергиях дает почти 100% эффективность. В результате, при естественном фоне при одинаковых габаритах детекторов, когда счетчик Гейгера дает лишь 10-15 импульсов в минуту, сцинтиллятор дает столько же импульсов, но в секундуДа, РКСБ-104 с двумя счётчиками Гейгера ничего не видит в ионизационной детекторе дыма с америцием, который прекрасно видит сцинцилляторный "пейджер ФБР" с расстояния сантиметров 5 от внешнего кррпуса(все безопасно, ага, вешайте датчики что бы не сгореть). Зато у сцинцилятора все плохо с бетой. Тарелку с урановым стеклом и фоном в 600 мкР/ч насчитанным РКСБ(со снятой крышкой) он вообще не видит. Только на такумаровском стеклышке 50мм F1.4 оба датчика сходятся во мнении.

Вообще было бы интересно сделать комбинированный прибор: Гейгер + сцинциллятор. Причем сцинцилляторный не детектор, а спектрометр. А имея спектр можно внести поправку в показания счётчика Гейгера, отбросив то, что он насчитал из-за наличия гаммы.

Пейджер вообще довольно странная штука. Судить о сцинтилляционных приборах по нему не стоит. Урановое стекло мой прибор видит уверенно. Конечно, не показывая сумасшедших микрорентген, в которых истины немного с открытой крышкой. Фильтр ЖС-19 вплотную дает показания около 1 мкЗв/ч. Приборы на СБМ-20 без крышки дают на нем ~ 4 мкЗв/ч. Но: 1 мкЗв на сцинтилляторе намеряется за секунду с точностью 20% по двум сигмам — за эту секунду наберется сотня импульсов. А 4 «условных микрозиверта» на счетчике Гейгера — это за секунду 10 импульсов. Погрешность ~ 60%, что соответствует скорее пределу обнаружения. Да, в каких-то случаях нечувствительность к бете может сыграть и отрицательную роль. Например, когда речь идет о стронции-90. Но в случае уранового стекла сцинтиллятор, чувствующий гамму, все равно уверенно выигрывает у счетчика Гейгера по бете.

Объединять в одном корпусе счетчик Гейгера и сцинтиллятор — как мне кажется, не очень идея, это слишком разные по стратегиям применения приборы. А тем более — что-то из чего-то вычитать. Из-за различия в геометриях мы в результате такого вычитания получим цену на дрова на Марсе. Если и делать что-то такое, то на фосвиче. Кристалл CsI(Tl) на гамму и спереди у него пластинка пластикового сцинтиллятора (или можно вообще весь кристалл слоем пластика покрыть). От беты импульсы будут короткие и их выделяем на быстром выходе SiPM. При этом от CsI(Tl) импульсы на быстром выходе из-за медленного нарастания и малой светимости в единицу времени будут отсутствовать, а на медленном напротив, быстрые импульсы от пластика размажутся и амплитуда их будет мала…

Разве 1 мкЗв не намного меньше погрешности прибора?

Америциевую гамму сцинтилляторы завышают в 13 раз.Это как? Частица пролетела, поглотилась, наделала фотонов. Фотоны попали в ФЭУ и вызвали импульс тока на выходе. Если прибор спектрометрический — по величине импульса вычисляем энергию частицы. Если прибор счетный(у вас именно такой вроде?) — просто фиксируем импульс. Что бы завысить в 13 раз, нужно получить 13 импульсов. Сколько там у вас импульс длится? 2-3 мкс? А за какое время гамма частица пролетит ваш кристалл при скорости света? По моим расчетам, даже если частица пролетит вдоль кристалла(50 мм), это будет быстрее наносекунды.

Я, конечно, не специалист, а потому с удовольствием выслушаю физику процесса приводящую к завышению показаний сцинтилляционного детектора в 13 раз для низкоэнергетичного гамма излучения 60 кЭв.

Пейджер вообще довольно странная штука. Судить о сцинтилляционных приборах по нему не стоит.Что в нем странного? Обычный счетчик импульсов с ФЭУ. Шкала от 0 до 9. Каждое следующее значение шкалы означает получение в 2 раза больше импульсов, чем предыдущее.

А 4 «условных микрозиверта» на счетчике Гейгера — это за секунду 10 импульсов. Погрешность ~ 60%, что соответствует скорее пределу обнаружения.А за две секунды? А за три? Может для поиска такое не годится, а вот для измерения — вполне.

А тем более — что-то из чего-то вычитать. Из-за различия в геометриях мы в результате такого вычитания получим цену на дрова на Марсе.Причем тут геометрия? Геометрия учитывается при переводе из «попугаев»(насчитанных импульсов/величины бросков тока) в стандартные единицы. Если вы возьмете два разных прибора, с разными по геометрии датчиками, но показывающими результат в мкЗв/ч — вы же ожидаете увидеть примерно равные значения, верно?

Получив спектр мы знаем интенсивность излучения гамма-квантов с той или иной энергией. Далее берем документацию на счетчик Гейгера, ищем зависимость(такую как вы приводили в одной из своих статей, левый график):

И с помощью математики убираем из результата то, что вызвано именно гамма квантами. Вот вы сами пишете, что "4 «условных микрозиверта» на счетчике Гейгера — это за секунду 10 импульсов" — т.е. измерив сцинтиллятором фон по гамме 100 кЭв в 4 мкЗв/ч можно предположить, что счетчик Гейгера зарегистрирует ~40 импульсов(должен 10, но по графику «relative response» для 100 кЭв ~4, итого 40). Вычтя эти 40 импульсов из результата мы получаем фон для всего остального. А проведя такую операцию для всего спектра останется только то, что вызвано бетой.

И с помощью математики убираем из результата то, что вызвано именно гамма квантами. Вот вы сами пишете, что "4 «условных микрозиверта» на счетчике Гейгера — это за секунду 10 импульсов" — т.е. измерив сцинтиллятором фон по гамме 100 кЭв в 4 мкЗв/ч можно предположить, что счетчик Гейгера зарегистрирует ~40 импульсов(должен 10, но по графику «relative response» для 100 кЭв ~4, итого 40). Вычтя эти 40 импульсов из результата мы получаем фон для всего остального. А проведя такую операцию для всего спектра останется только то, что вызвано бетой.Физика процесса связана с тем что единичный поток низкоэнергетичных фотонов создаёт более низкую мощность дозы, а срабатываний счётного сцинтилляционного детектора с него может быть и больше чем от высокоэнергетичных которые с большей вероятностью пройдут через кристалл без взаимодействия с ним.

В качестве детектора в радиометре используется сцинтилляционный кристалл йодида цезия, активированный таллием. Данный кристалл обладает свойством радиолюминесценции – заряженные частицы и фотоны высокой энергии (рентгеновского и гамма-диапазона) возбуждают в нем свечение, причем свет испускается в виде короткой, около микросекунды, вспышки света – сцинтилляции. Эта вспышка слишком слаба, чтобы ее можно было увидеть глазом или обнаружить обычным способом. Фотоэлементы, фотодиоды и фоторезисторы слишком малочувствительны для этого

Для стационарного варианта есть вариант принять свет на ВЕБ камеру в темноте.

ВЕБ камера уверенно определяет свет от светодиода при токе несколько микроампер, это если с захватами кадра и обработкой информации.

Количественно сложно сказать, если есть такой материал, легче попробовать.

На мобильных телефонах тоже камеры есть, тоже проверить можно.

___

Рентгеновские установки в металловедении снимали характеристики металлов.

Тонкий пучок видно было на материале который был нанесен на край длинной полоски.

Регистрировали излучение на фотопленку.

Если с таким кристаллом и ВЕБ камерой, может мощности излучения уменьшатся при сохранении качества информации.

Это и все что могу добавить

Ток через светодиод в несколько микроампер — это немало. Это мощность излучения порядка микроватта. Это десятки миллиардов фотонов за время кадра вебки (20 мс). А в сцинтилляции их — сотни и тысячи штук.

По сравнению с ФЭУ все мягче. На 1 вольт чувствительность растет раза в 2, так что в принципе, стабильности на уровне нескольких сотых вольта вполне хватит.

У DA2.2 вход инверсный и прямой перепутаны.

Диод MBR0520 явно не для этих напряжений.

И да, проверь номиналы цепи ОС источника «высокого» — там явно ошибка. Диод MBR0520 явно не для этих напряжений.

+1. Вероятно, R11 — «внизу» и R12-R13 — «вверху» относительно FB.

При наладке данного участка схемы следует иметь в виду, что при обрыве нижнего плеча делителя (R12R13) выходное напряжение подскакивает до 50-60 В, вышибая конденсатор C20, что опасно травмой глаз (взрываются они очень здорово!).… В связи с этим пристальное внимание нужно обратить на качество подстроечного резистора и правильность монтажа.

Как вариант — перенести подстроечный резистор в «нижнюю» ветвь делителя. Тогда при «дребезге» его подвижного контакта выходное напряжение будет «дребезжать» только «вниз».

Питается прибор от одноячеечного литий-ионного аккумулятора, подключенного к разъему X1.

X2.

А ещё у подстроечников есть такая особенность: у них может быть довольно высокий температурный коэффициент сопротивления, но при фиксированном положении движка температурный коэффициент отношения сопротивлений между концами резистора и движком существенно меньше.

Поэтому лучше делать так (номиналы условны):

Из того, что нашлось, поставил R13 = 1.8K, R12 = 12K, R11 = 300K. На выходе стабильно 28.18V (пробовал подавать 2.5, 5 — на выходе все стабильно)

1) заряд 4∙1010 фотоэлектронов = 6,4 ∙10-9 Кл

2) А длится этот импульс, как мы в курсе, 1 мкс.,

то есть сила тока, которую вспышка сцинтилляции вызовет в нашем фотодиоде – всего лишь несколько наноампер!

Мне почему-то кажется, что несколько миллиампер.

В ситуации радиоактивного заражения на грунте и воде навскидку насколько (порядков?) будет разница между используемым в видео RADEX RD1503+ и данным сцинтилляционный радиометром?

Замер радиации в Нёноксе TV29.RU (Северодвинск)

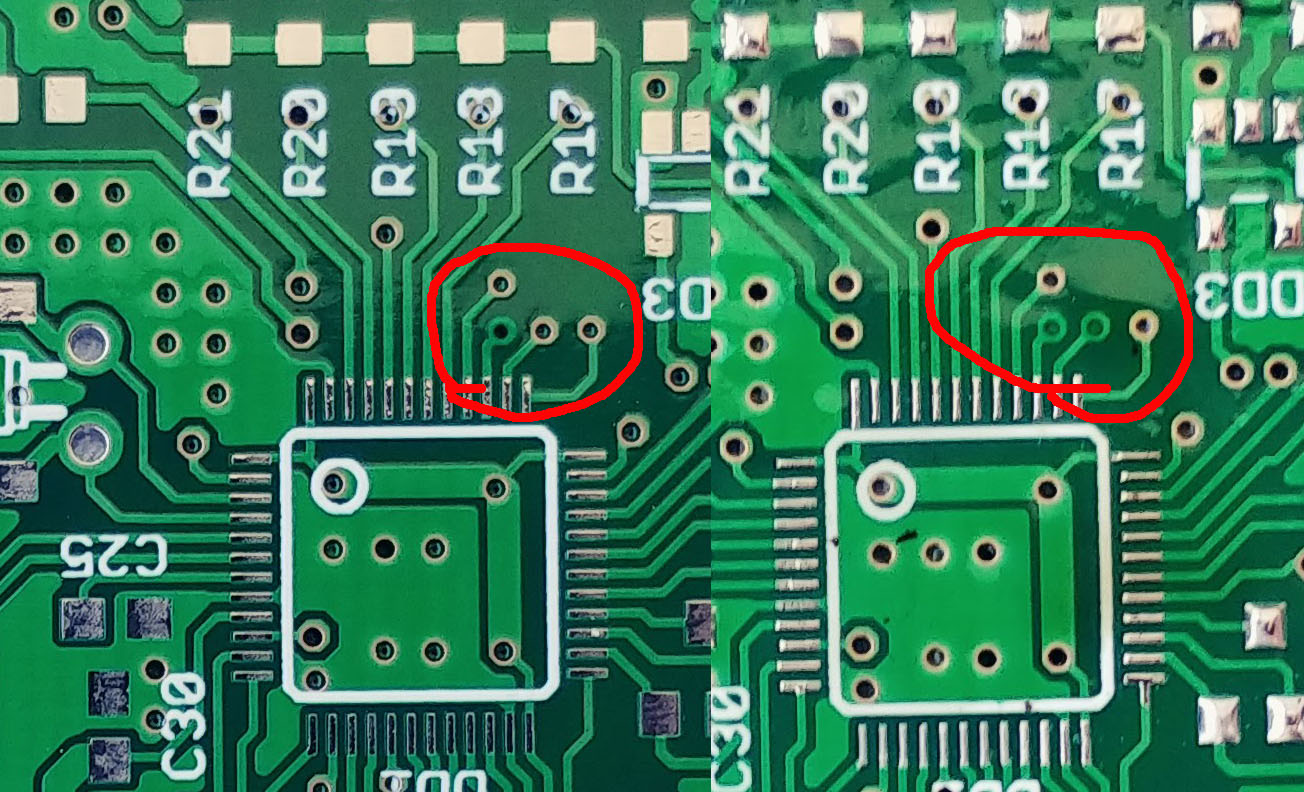

Заказал платы на JLCPCB и PCBWAY, что б сравнить качество. И вот что пришло от JLCPCB:

Различный брак на 3-х платах из пяти. И конечно же, заметил я это уже после пайки. Две платы вроде без брака, но это не точно.

Самое интересное, PCBWAY честно прислали письмо, что 3 платы из 5 не прошли контроль. — Отправлять так и вернуть 3 бакса бонусами или переделать? Попросил слать так, пока еще в пути, жду.

А пока разбираюсь, почему у меня не заработал источник на 5в (вроде в схеме ошибок нет) и на 28в (прочитал в комментариях про ошибку, буду переделывать).

Ну, ради одного прибора можно и самому просверлить и проволочку вставить…

Почти собрал устройство (экран и плата для клавиатуры до сих пор в пути). Без экрана пришлось осваивать программирование под STM32, чтобы посмотреть, что же там происходит внутри. Спасибо автору за исходники. Жаль, что Coocox IDE давно заброшен и не поддерживается. Написал код для UART1, который заботливо разведен на плате.

void initUSART1()

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

USART_InitTypeDef USART_InitStructure;

RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;

GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;

GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_USART1);

GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_USART1);

USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;

USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;

USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;

USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;

USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;

USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;

USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);

USART_Cmd(USART1, ENABLE);

}

Сенсор припаял на кусок макетки, там как раз контакты по углам квадрата 3x3. Вот, что получилось. Кабель к сенсору МГТФЭ, между платами два МГТФЭ, что бы линии TRIG и SP раздельно экранированы, как писал автор.

Разбираюсь дальше. Из первого моего фейла — это изоляция кабеля к сенсору каптоновым скотчем. Он работает как стекловолокно и проводит какой-то мизер света.

Исходники к проекту написаны в нем. Как их портировать?

Подскажите, при подключении дисплея возникают помехи и число импульсов возрастает. Если отключить Tx к дисплею, то помех меньше, но все равно есть. Что можно сделать?

Поигрался немного с АЦП. Видимо, разрешение получилось так себе.

Слева на право: естественный фон (а фактически дым с Чернобыля), бананы, датчик дыма HIS-07

Делаем сами сцинтилляционный радиометр. Часть 1, аппаратная